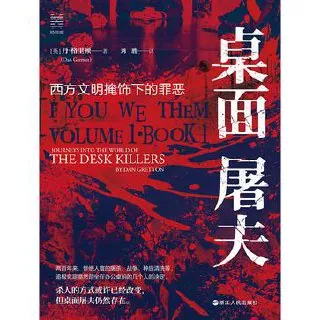

石油巨头、毒气室、土著血债——《桌面屠夫》撕开西方文明最体面外衣,追索凶手心理、资本原罪与民族主义合谋,直面爱与道德的终极拷问,150字速读带你直抵历史暗流。

当西装革履成为屠夫的制服

作者写下“桌面屠夫”四个字时,指的不是挥刀的暴徒,而是那些在会议室里签署文件、在报表上画圈的“文明人”。石油公司的董事们用红笔圈出新钻井点,土著部落的村落便从地图上被抹去;纳粹官僚用打字机敲下“最终解决方案”,毒气室的烟囱便升起白烟。他们衣冠楚楚,远离现场,却让死亡像供应链一样精准。

石油公司:一场合法的屠杀

书中披露的档案令人战栗。20世纪60年代,某跨国石油巨头在南美洲勘探时发现地下储层恰好位于原住民保留地。董事会没有讨论“是否应该搬迁”,而是在讨论“如何降低搬迁成本”。于是,雇佣武装保安、投放病毒、操纵选举,三步棋走完,部落人口锐减80%。最讽刺的是,公司年报把这一系列操作列为“社区关系优化”。作者质问:当利润被写进资产负债表,尸体是否也被折成了资产?

毒气室的传真机

很多人以为纳粹的灭绝政策是元首个人的疯狂,但作者把镜头拉近到普通公务员的办公室。一张张“人口迁移表”通过传真机传到集中营,字迹工整、格式统一,像今天的快递单一样高效。一个名叫艾希曼的中层官僚,每天工作八小时,喝茶、看报表、签字,回家亲吻女儿。他从未亲手拧过毒气阀门,却被称为“死刑执行总监”。作者尖锐地指出:现代官僚制度把恶行分解成无数小动作,每个人都只是链条上的一环,于是“我没有责任”成了最心安理得的辩解。

民族主义:把罪恶包装成荣耀

书中用大量篇幅分析了一个诡异的现象:当屠杀被冠以“国家”名义,人们不仅不反感,反而鼓掌。作者回溯19世纪美国“西进运动”的教科书插图——牛仔持枪保护“文明”,印第安人则被画成阴影里的野蛮符号。同样的逻辑在20世纪被复制到殖民地、二战、冷战。民族主义像一块滤镜,把红色血迹调成暖色夕阳,让后来者只看到“伟大”而忽略尖叫。

爱与失落的私人注脚

在冷峻的历史剖析之间,作者突然插入一段私人记忆:他的祖母曾是集中营边上的村民,每天目睹火车呼啸而过。某天,她偷偷塞给一位犹太女孩一个苹果。第二天,女孩不见了。祖母终其一生都在问:“我做得够吗?”作者写道,那些“桌面屠夫”之所以可怕,不仅因为他们杀人,更因为他们让幸存者永远背负“为什么我没做得更多”的愧疚。爱与失落,成了历史最温柔的伤口,也是最深的拷问。

我们能从血迹中学到什么?

书末,作者没有给出廉价的希望,而是留下三个问题:

- 如果利润与道德冲突,今天的我们能否拒绝签字?

- 当国家以安全为名要求牺牲他者,我们敢不敢说不?

- 在信息过载的时代,我们还有没有能力为远方的哭声停驻一秒?

这三个问题像钉子一样钉在读者心里,让合上书页的动作变成一次漫长的沉默。

评论 (0)