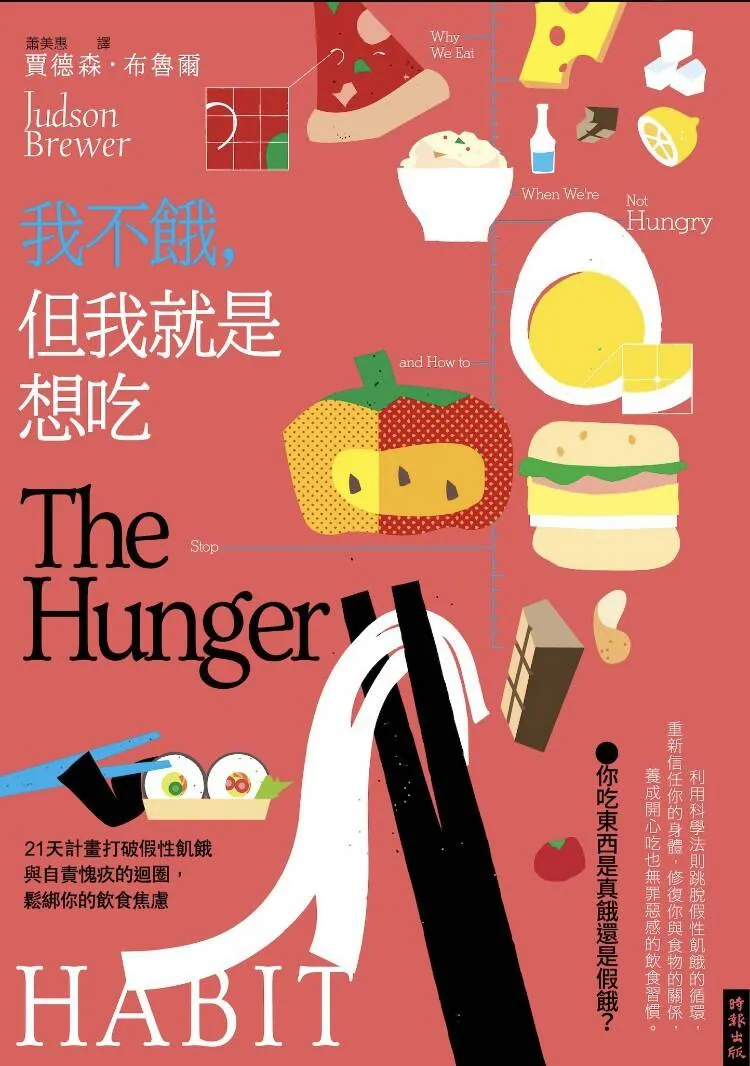

你是否也常常陷入这样的困境:明明肚子不饿,嘴巴却总想找点东西吃?这并非意志力薄弱,而是陷入了“假性饥饿”的循环。本书将为你揭示背后的科学原理,提供一套行之有效的方法,助你重新认识身体与食物的关系,用觉察与自我疼惜代替焦虑性进食,最终养成无罪恶感的健康饮食习惯,重获生活的主导权。

揭开“假性饥饿”的神秘面纱

我们很多时候感受到的“饥饿”,其实并非身体对能量的真实需求,而是一种由情绪、习惯或环境触发的心理信号。这种“假性饥饿”往往在我们感到无聊、压力山大或情绪低落时悄然来袭,驱使我们不自觉地伸向零食。它像一个无形的陷阱,让我们在短暂的满足后陷入更深的自责与困惑。理解这一点,是迈向自由的第一步,它让我们明白,问题不在于“吃”本身,而在于我们为何而吃。

重新聆听身体的真实声音

要跳出这个循环,关键在于重建与自己身体的连结。本书引导我们学习如何分辨生理饥饿与心理渴望的差异。当你突然想吃东西时,不妨暂停片刻,像一位好奇的科学家一样审视自己:我此刻的感受是什么?是疲惫、是焦虑,还是纯粹的空虚?通过这种不带评判的自我观察,你会逐渐开始听懂身体发出的真实讯号,学会用更健康的方式去回应情绪的需求,比如散步、深呼吸或与朋友交谈。

以觉知与慈悲,修复与食物的关系

改变饮食习惯,靠的不是严苛的自律,而是温柔的觉知与自我疼惜。这本书并非一本让你戒除美食的“禁欲手册”,而是一份邀请你与食物和解的指南。它鼓励我们带着好奇心去品味每一口食物,感受它带来的能量与愉悦,而非仅仅为了填补内心的空洞。当我们将注意力从“我该不该吃”转移到“我为什么吃”以及“我吃得如何”时,饮食便不再是战场,而是一种滋养身心的愉悦体验。最终,你将摆脱罪恶感的枷锁,找回对生活与饮食的掌控力,享受真正的身心自由。

评论 (0)