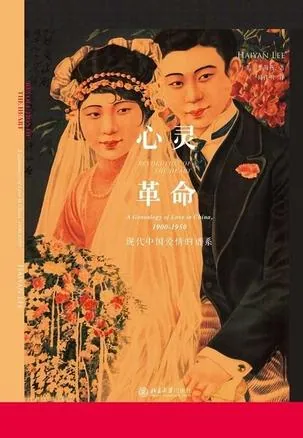

《心灵革命》通过晚明至当代的文学作品,系统梳理了近现代中国"爱情"的言说历史。这部人文社科著作提炼出儒家、启蒙、革命三种感觉结构,揭示了中国情感模式的复杂演变过程。心灵革命+网盘资源完整收录,是研究中国社会文化转型不可多得的思想资源。

一、爱情话语的历史脉络:从晚明到当代

《心灵革命》这部著作以历时性视角,为我们勾勒出了一幅中国爱情观念演变的壮阔图景。作者通过大量文学文本的细致分析,展现出爱情这一看似私密的情感,实则与时代精神、社会变革紧密相连。

晚明时期,爱情开始在文学作品中获得独立表达空间,这一时期的《牡丹亭》等作品,已经显示出对儒家礼教束缚的某种突破。但真正的情感革命,要等到近现代才全面展开。

二、三重感觉结构的嬗变

1. 儒家情感范式

在传统中国社会,儒家伦理构建了一套完整的情感秩序。爱情被纳入"夫妇有别"的伦理框架,强调责任而非激情,个人情感必须服从于家族利益和社会规范。这种情感模式直到今天仍然影响着中国人的婚恋观念。

2. 启蒙时期的爱情解放

随着西方思想的传入,"自由恋爱"成为新文化运动的重要口号。文学作品中的爱情描写开始强调个人感受和自主选择,情感从家族义务中解放出来,获得了前所未有的正当性表达。

3. 革命年代的激情转化

在革命年代,私人情感被赋予政治意义,爱情与革命理想相融合。这一时期的文学作品中,爱情常常表现为对革命事业的共同追求,个人情感必须经过革命的淬炼才具有合法性。

三、情感背后的权力与身份

《心灵革命》特别关注了爱情话语与身份构建的关系。在不同的历史时期,对爱情的言说方式实际上参与了中国人现代身份的塑造:

- 性别角色的重新定义

- 个人与集体关系的调整

- 私领域与公领域的边界划定

通过这些分析,我们看到"爱情"从来不只是两个人的事,而是整个社会情感结构的缩影。

四、当代爱情观的多元并存

在今天这个全球化时代,中国人的爱情观念呈现出前所未有的多样性。传统儒家观念、现代个人主义情感和后现代的情感碎片化同时存在,构成了复杂的情感景观。《心灵革命》为我们理解这种复杂性提供了宝贵的历史维度。

评论 (0)