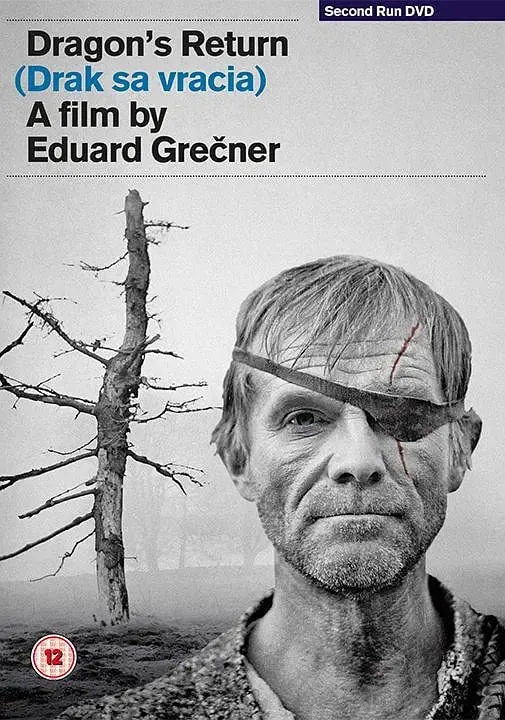

作为20世纪60年代斯洛伐克新浪潮电影的重要代表,埃杜阿尔德·格雷克纳的《德拉克的回归》以其独特的意识流叙事和黑白影像美学,成为东欧艺术电影史上不可忽视的里程碑之作。

上世纪60年代的东欧电影界正经历着一场悄无声息的革命,而在斯洛伐克,这场革命的核心人物之一便是埃杜阿尔德·格雷克纳。与斯蒂芬·乌赫尔和埃洛·哈瓦塔齐名,格雷克纳通过《一周七天》(1964)、《尼绒月亮》(1965)和《德拉克的回归》(1968)三部作品,共同构筑了斯洛伐克新浪潮电影的基石。

《德拉克的回归》作为格雷克纳1968年推出的黑白电影,以其突破传统的叙事结构著称。影片采用意识流的表现手法,打破了线性叙事的桎梏,通过主人公主观视角的跳跃与联想,呈现出一个充满象征与隐喻的心理现实空间。这种叙事实验不仅体现了导演对电影语言的创新探索,也反映了当时捷克新浪潮电影对个体内心世界的普遍关注。

影片的黑白影像处理极具表现力。格雷克纳巧妙地运用高对比度的光影效果,营造出既真实又超现实的视觉氛围。每一个画面都经过精心构图,仿佛静态摄影作品般富有张力。这种视觉风格不仅强化了影片的心理现实主义特征,也成为斯洛伐克新浪潮电影的标志性美学语言。

值得特别关注的是,《德拉克的回归》的艺术成就超越了国界,对欧洲电影发展产生了实质性影响。尤其是对法国新小说派代表人物阿兰·罗伯-格里耶的创作产生了明显启发。格里耶后来在捷克拍摄的《说谎的人》(1968)和《伊甸园之后》(1970)中,都能看到与《德拉克的回归》相似的叙事结构和视觉风格,这种跨文化的艺术对话成为东欧与西欧电影交流的重要例证。

从文化背景来看,这部影片诞生于1968年"布拉格之春"前后的特殊时期,虽然不直接涉及政治议题,但其对个体意识与自由的探索,无疑是对当时社会氛围的一种艺术回应。影片中主人公的"回归"不仅是一个物理空间的移动,更是一种精神上的追寻与觉醒,这种主题在当时东欧艺术创作中具有普遍性。

时至今日,《德拉克的回归》仍然被视为研究中欧电影史不可或缺的重要文本。它不仅展示了斯洛伐克电影人的艺术创新勇气,也为世界电影语言的发展提供了独特的中欧视角。对于当代观众而言,这部影片依然具有强烈的艺术感染力和思想启发性。

评论 (0)