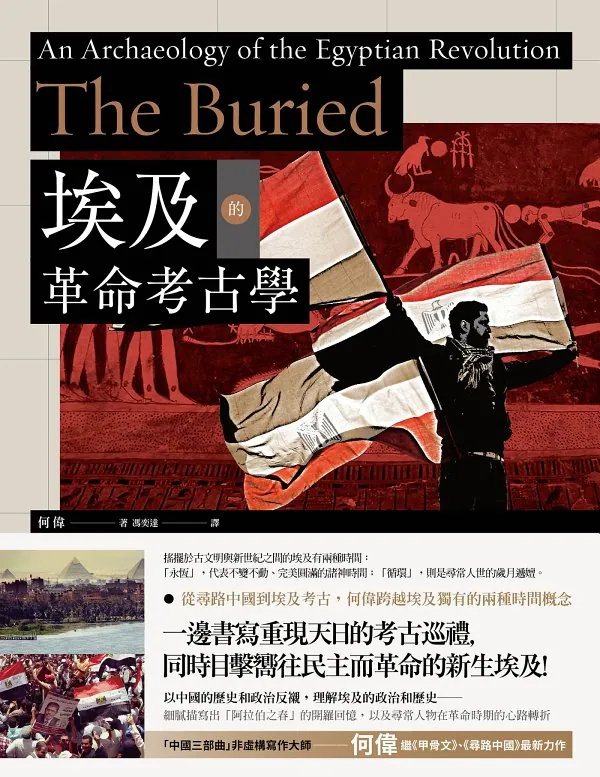

埃及的革命考古学网盘资源真实记录《纽约客》特派记者何伟在开罗的五年:从阿拉伯之春到考古现场,再到街头擦鞋人,全景呈现埃及现代史与古文明交织的震撼现场。

一、作者与背景:何伟的“沉浸式”中东观察

彼得·海斯勒(中文名何伟)以《江城》《寻路中国》闻名,这次他把镜头对准埃及。2011 年“阿拉伯之春”爆发后,他以《纽约客》驻开罗记者身份深入城市肌理,用五年时间完成这部“革命+考古”双重叙事的非虚构作品。

1.1 驻外记者为何选择埃及?

- 地缘关键:埃及是阿拉伯世界人口最多、文明最悠久的国家。

- 事件密集:穆尔西当选、军方政变、塞西上台,五年三变局。

- 文明厚度:金字塔、法老、清真寺与贫民窟并置,冲突与和谐同在。

二、内容结构:三条叙事线索交织

何伟的写法像考古学家分层发掘,也像电影剪辑交叉叙事,把政治、历史、民生捏合成一部立体纪录片。

2.1 革命现场:从解放广场到军警枪声

他连续 18 天睡在解放广场帐篷,记录青年如何用推特集结百万人,也写老父亲如何扛着《古兰经》劝儿子回家。细节到催泪瓦斯的气味、街头急救站的绷带品牌,让读者“闻”到革命。

2.2 考古巡礼:在沙中重读文明

何伟跟随考古队钻进未开放的金字塔密室,也蹲在埃及博物馆库房,看 3000 年前的莎草纸如何被修复。他把考古现场写成“时间折叠器”,让古王国与当下革命对话——法老与军政府,谁更长久?

2.3 市民生活:擦鞋人、女教师与垃圾回收者

最动人的章节是微观史:

- 法老厅擦鞋人阿卜杜勒,把擦鞋箱刷成红白蓝三色,象征革命旗帜,却坚持只收 1 埃镑。

- 女教师娜蒂亚,在宵禁夜里偷偷给女学生补课,用《一千零一夜》对抗黑暗。

- 垃圾回收者撒卡拉,把穆巴拉克画像贴在垃圾车上,说“垃圾也要知道被谁统治”。

三、主题升华:信仰与价值观的韧性

何伟发现,埃及人无论政治如何翻牌,都靠三层信念维系:

- 家族网络:表哥给表弟介绍工作,姑妈给侄女存嫁妆。

- 宗教节奏:宣礼声一响,交火的双方也能停火 5 分钟。

- 幽默自嘲:再乱的局势,也能在咖啡馆里讲段子。

四、阅读价值与SEO关键词提示

如果你想在中文互联网搜索“埃及革命真实记录”“考古+社会田野调查”“何伟最新非虚构”,这本书就是源头活水。它不仅补全了中文世界对阿拉伯之春的理解缺口,也为旅行、历史、新闻写作提供范本。

评论 (0)