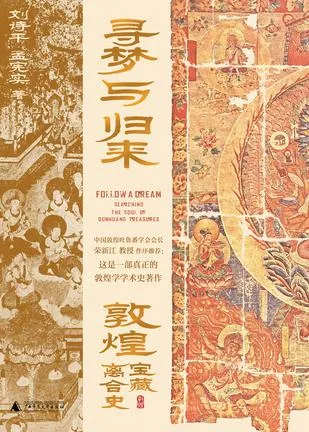

百年流散、世纪追索,《寻梦与归来》敦煌国宝图文全录,从被盗掠到数字化回家,完整呈现民族记忆与世界共振的震撼历程。

第一卷:黄沙卷起的浩劫

1900年,王圆箓一声扫把惊起千年尘埃,藏经洞乍现,却也打开潘多拉之盒。英人斯坦因、法人伯希和、日人橘瑞超……接踵而至。驼铃远去,经卷、绢画、法器被裹入异国船舱,莫高窟只留下空洞的编号。书中首次公布的“装箱清单”手札,字迹颤抖,却精确到每一克重量,仿佛在为罪行记账。

第二卷:飘零地图与追踪者

作者花十年跑遍伦敦大英图书馆、巴黎吉美、圣彼得堡艾尔米塔什,把分散在19个国家的敦煌残卷拍照、编号、比对。一张“飘零地图”由此诞生:

- 伦敦藏《金刚经》首尾俱全,却在第3页留下一枚英属印度邮戳;

- 吉美那幅《引路菩萨》绢画背面,有巴黎古董商用铅笔写的“1500法郎”;

- 最令人唏嘘的是编号P.4500的《大云经》,1945年柏林空袭中被烧毁一半,如今只剩焦黄碎片。

追踪者不只是学者,还有民间志愿者——山西一位退休矿工,自掏腰包把流失文物的照片做成扑克牌,逢人就发。

第三卷:数字归途与学术共振

千禧年后,“数字敦煌”启动:超高精度扫描、3D建模、区块链存证,让每一粒颜料分子都在云端“回家”。国际合作也变了味道:

牛津大学主动提供X射线荧光光谱仪,只为检测绢画中的靛蓝是否来自阿富汗;

东京国立博物馆把收藏的敦煌写经高清图像无偿上传,条件是中方共享壁画病害数据。

书中记录了30场跨国视频会议的细节:屏幕两端,中英文混杂,却为了一个裂隙的修补方案吵到凌晨三点。那一刻,学术超越了国界,也抚平了历史伤口。

第四卷:情感与记忆的回流

最动人的章节留给了“微光行动”——把流失文物的高清影像投射回莫高窟原址。2023年秋天,第45窟外壁突然出现一幅等比例《张骞出使西域图》,风沙掠过,光影晃动,仿佛千年前的笔触在呼吸。游客里,一位敦煌研究院老研究员当场落泪:“它们从未离开,只是换了一种方式守着我们。”

评论 (0)