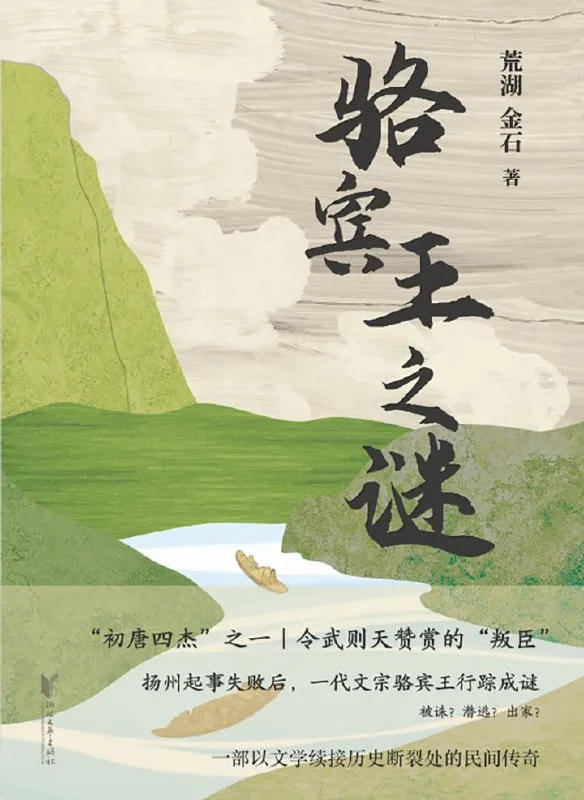

《讨武曌檄》落笔惊雷,骆宾王在兵败后的下落成千年悬案。这部长篇把史家留白铸成滚烫新章:他隐姓埋名,从考场斗士到水利先驱,终在鄂州永兴把一生热血浇灌山河。

檄文之后:逃出生天的夜行者

684年深秋,徐敬业兵败扬州,火光映红长江。骆宾王趁乱换上樵夫粗衣,带着只剩半截的笔和满腔未酬之志,沿江东下。史官只写下“宾王亡命,不知所终”,却无人知晓他如何在渔舟颠簸中写下第一句隐姓诗:“吾笔犹在,可补山河。”

考场惊雷:为寒门撕开裂口

在鄂州永兴,骆宾王化名“骆耕墨”,在破庙收徒。某年乡试放榜,榜首尽被豪门包揽,贫寒学子周桐落榜投河。骆宾王夜闯贡院,以一篇《再檄试官》贴满城门:“若门第可替才学,则纸墨皆哭。”府台惧于舆情,重考录周桐等十二人。自此,永兴学风为之一变,耕墨先生之名远播江汉。

铁笔问贪:粮仓下的暗河

鄂州转运使私开官仓,抬高米价,百姓怒不敢言。骆宾王带学子夜查粮仓,发现地底竟挖空为密道,官粮被转卖至江南。他将证据制成“贪腐图卷”,混入戏班带进州衙堂会。堂上鼓点一停,图卷从天而落,铁证如山。转运使锒铛入狱,百姓拍手称快,直呼“先生之笔,胜十万兵”。

水利棋局:让江水倒灌成福

永兴十年九涝,骆宾王踏遍百里洲滩,提出“分洪—筑陂—浚河”三策。他亲自挑泥筑堤,以诗号子鼓舞千人;又引山泉入田,种出罕见的“江心糯”。竣工那日,江水驯服,稻浪翻金,百姓在渠边立“耕墨陂”石碑。骆宾王抚摸石碑,低声道:“此身纵隐,此水长清。”

终章:热血与稻香同归

数十年后,一位进京赶考的永兴书生在长安西市偶遇卖字画的老翁。画轴展开,正是《讨武曌檄》真迹,落款“骆宾王”三字如刀刻。书生追问,老翁笑而不答,只赠一句:“热血若在,处处江山。”书生返永兴,只找到稻浪深处的无名墓与一块残碑——“江声犹带旧时雷”。骆宾王最终把名字还给了历史,却把滚烫的灵魂埋进了他最热爱的土地。

评论 (0)