1940年莫斯科近郊,中国孤儿楚楚与罗小蛮在伊万诺夫国际儿童院度过短暂安宁,德军入侵后,楚楚沦为德国将军的人体画布,罗小蛮成为“黑色信使”,影片以罕见视角揭露战争对少女身体的摧残与记忆烙印,呈现一段被历史遗忘的残酷青春。

被纹身铭记的二战童年

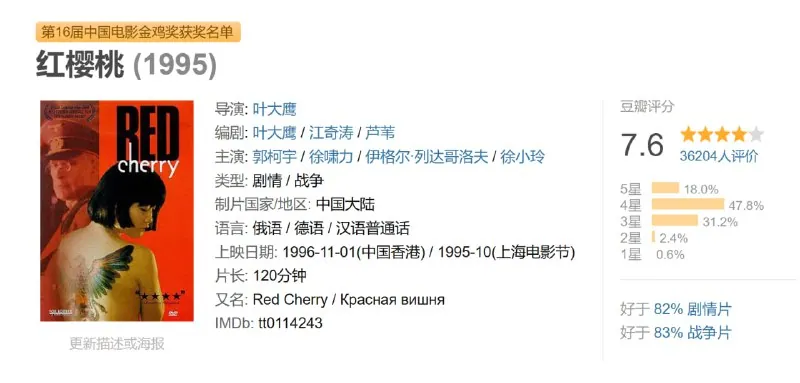

当大多数战争片把镜头对准前线壕沟时,《红樱桃》却选择了一位十三岁中国女孩的背部——那里被德国将军刻下黑色鹰徽,成为比子弹更难以愈合的伤口。1995年,导演叶大鹰用近乎残酷的冷静,把楚楚与罗小蛮的莫斯科冬天拍成了一部“身体档案”:每一次针尖落下,历史就在皮肤上留下一页。

伊万诺夫的短暂乌托邦

影片前半小时像一首雪国童谣。国际儿童院的木板课堂、红围巾、面包香,让两个来自南京废墟的孤儿第一次尝到“正常”味道。楚楚在讲台讲述父亲被浇汽油烧死的场景,全班静得能听见雪落。那一刻,观众被提醒:和平只是暴行之间的喘息,孩子们用粉笔和俄语动词暂时堵住记忆的缺口。

德军入侵:夏令营被坦克碾碎

1941年6月,夏令营的篝火还没熄灭,Ju-87的尖啸就划破夜空。导演没有拍千军万马,只用一辆被掀翻的校车、一只掉进泥里的布娃娃,就完成了“童年终结”的叙事。楚楚与罗小蛮在逃跑人潮中被冲散,镜头长久地定格在女孩回头的瞬间——那成为他们最后一次以“同学”身份对视。

人体画布:比死亡更漫长的羞辱

楚楚被送入德军指挥部,将军以“艺术”名义在她背上完成一幅法西斯图腾。镜头不猎奇,却更骇人:针尖缓慢游走,像在历史年表上签字。每一次蘸墨,伴随古典唱机里的《莉莉·玛琳》,暴行被包装成审美仪式。影片最痛的地方在于——楚楚活了下来,却必须带着“胜利者”的签名继续呼吸。

黑色信使:递送死亡的人

另一条线里,罗小蛮成为苏军“死亡通知”专职信差。他骑着自行车穿过莫斯科废墟,把一封封“阵亡告知”塞进残破的门缝。导演用长镜头让他与楚楚的背形成镜像:一个身体被强行刻上敌人符号,一个灵魂被反复浸泡在他人悼亡里。战争把两个孩子分别锻造成“被观看的展品”与“递送噩耗的幽灵”。

雪融之后,疤痕仍在

影片结尾,1945年5月,楚楚在盟军医院接受纹身份离手术。无影灯下,她要求“不打麻药”,仿佛要把每一下疼痛都刻进记忆。镜头最后拉远,柏林废墟上空飘着红旗,女孩裹着纱布走向未知——导演拒绝给出“新生”承诺,只留下一句旁白:“有些春天,只长在皮肤之下。”

为何三十年后仍值得重温

- 罕见的中国视角:华语电影极少以“国际儿童院”为切口,填补苏德东线叙事空白。

- 身体政治的先声:比《金陵十三钗》更早把女性身体作为战争文本,却避免奇观化。

- 郭柯宇的“无声表演”:十三岁影后凭眼神与脊背完成角色,至今被表演教材引用。

- 黑白与彩色的危险切换:雪地、血、墨三色对照,让暴力拥有“美学温度”的悖论。

- 反胜利叙事:没有英雄冲锋,只有孩子带着伤疤长大,提醒观众“胜利”二字背后的隐性代价。

观影提示:如何面对那幅纹身

初次观看请关闭倍速,将军落针的全程长达四分钟,任何剪辑都会稀释压迫感;第二次观看可留意配乐,唱机里的德语情歌与惨叫形成复调,暗示暴力如何被日常化;第三次,把镜头对准罗小蛮的自行车轮——每一圈都碾过一座无名坟,提醒观众:历史不仅写在课本,也写在快递袋与皮肤。

评论 (0)