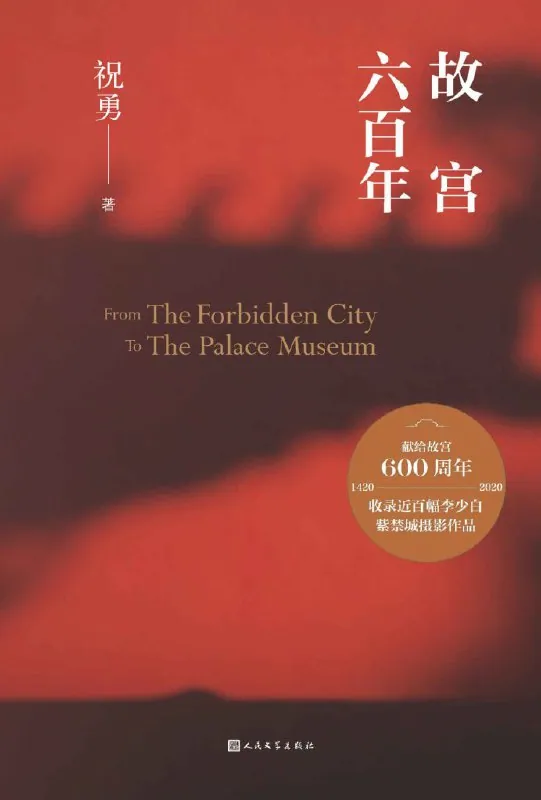

从1420年落成到2020,故宫用六百年浓缩了一部看得见、闻得着的中华文明史。本文以《故宫六百年》为引,沿着宫殿—园林—书画三重维度,拆解帝王权力、匠人智慧与民族精神如何在此交汇,并追问“为何定都北京”这一决定如何塑造了今日的中国与世界。

一、把时间折叠进空间:紫禁城的诞生密码

永乐十四年,朱棣一声令下,百万工匠把楠木、金砖、琉璃瓦从湖广、苏州、博山运往北京。看似一次简单的“搬家”,背后却是蒙元草原基因与江南士族审美的第一次正面交锋。中轴线并非笔直,而是微微北倾——那是天文学家、风水师与军事参谋三方妥协后的“最佳弹道”,既迎合北斗帝星,又能在战争年代快速调动神机营。

二、宫殿:权力的立体几何

太和殿的“九五之尊”不止体现在九开间、五进深,更藏在看不见的榫卯层叠:一根柱子由十二段短木拼接,却能在7.8级地震中左右晃动而不倒。作者祝勇在书里拍了一张X光片似的照片:柱体内部,宋代《营造法式》的“叉柱造”与明代“鼓卯”交错,像两代人的手紧紧相握。

若把三大殿想象成一台巨型留声机,台基上的螭首排水孔就是喇叭。暴雨倾盆时,千龙吐水,声浪从午门一路传到景山,替天子向整座城市发出“秩序依旧”的暗号。

三、园林:被折叠的自然

与宫殿的严整不同,御花园是一处“被允许的错误”。绛雪轩前的那片斑竹,其实是嘉靖年间从湖南永州“快递”来的,一路用湿棉被包裹,死了七成,活下来的三成在京城水土不服,长成歪脖子。正是这份不完美,才让皇帝在奏折与血雨腥风之间,摸到一点人间的毛边。

宁寿宫花园更绝,一座不到4000平方米的小院,用假山、曲廊、镜壁玩了五进五出的透视魔术。乾隆站在最北的符望阁向南望,视线被三次折叠,空间像手风琴一样拉开又合拢——权力的孤独,被压缩成一声叹息。

四、书画:墙上的隐形军队

武英殿的《千里江山图》为何在乾隆时期才被高调推崇?书中给出一条冷知识:乾隆四十一年,金川战役惨败,皇帝急需一面“文化国旗”安抚民心。于是王希孟的青绿山水被抬出来,象征“江山永固”。一幅18岁少年的遗作,就这样成了帝国的创可贴。

更隐秘的战场是钟粹宫。嘉庆年间,内务府在此设“秘殿珠林”,把历代佛道画重新装裱,实则是借宗教图像重塑“正统”。当你凝视那些泛黄的绢素,其实是在翻阅一部被颜料覆盖的政治档案。

五、定都北京:一次改变亚欧大陆史的选择

作者用一张14世纪欧亚贸易路线图告诉我们:如果都城仍在南京,郑和的船队将被迫绕行马六甲,多耗30天;而北京—通州—张家口的枢纽位置,让明军得以在土木堡之变后迅速调兵,避免了宋朝南渡的覆辙。

更深远的影响在文化心理:当草原的寒风穿过居庸关,吹进紫金城的金銮殿,中原的士大夫第一次意识到“天下”不仅是长江与黄河,还有戈壁与雪原。此后六百年,北京成为农耕与游牧、封闭与开放的焊接点,也塑造了今日中国“既内陆又沿海”的复杂身份。

六、写给此刻的我们:在600年的回声里打卡

今天,当你穿过午门,脚下金砖传来明代“九九八十一道工序”的微颤;当你倚在景山万春亭,手机镜头与1644年李自成的火把重叠。故宫不是死的文物,而是一部仍在更新的操作系统——每来一位游客,就新增一行代码。

所以,《故宫六百年》最动人的并非史料,而是它把宏大叙事翻译成个人体感:在断虹桥的狮子脚下,你会发现自己正与600年前某个小太监的指纹相遇。那一刻,历史不再是课本,而是呼吸。

评论 (0)