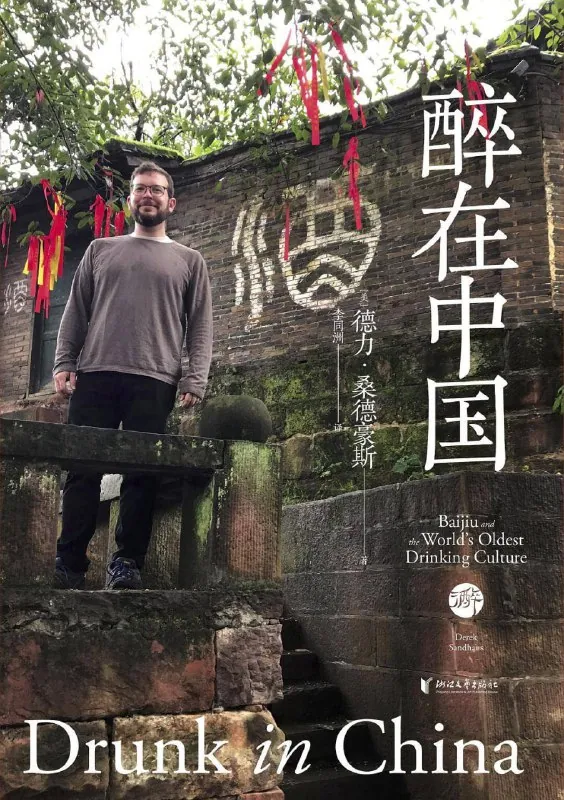

一位美国作家循着酒香深入中国,走访泸州老窖、茅台等名酒产地,与酿酒师对饮,在小馆与酒吧里记录人情冷暖,用外来者的眼睛解码九千年白酒文化,揭示酒如何雕刻中国人的精神图腾,也成为世界读懂中国的液体名片。

一口酒,为何让异乡人踏上万里征途?

故事始于旧金山一家隐蔽的中餐馆。作者德里克·桑德森第一次闻到茅台的酱漆香,鼻腔里炸开的不是酒精,而是“被雨水浸透的高粱、发酵的泥土与时间的混合体”。那股陌生而汹涌的气味,让他决定请假半年,只身飞往中国,只为回答一个问题:是什么让这片土地上的人,把透明的液体喝成了血脉里的仪式?

泸州老窖:在1573国宝窖池里触摸活历史

踏入泸州,德里克被带进始建于明代的窖池群。窖泥的裂缝里藏着446种微生物,酿酒师老周像介绍家人一样报出它们的名字。一杯原浆入口,德里克尝到类似黑巧克力的苦甜,紧接着是荔枝般的回甘。老周说:“好酒会自己讲故事,先告诉你它从哪里来,再带你去它想去的地方。”那一瞬间,作者意识到,白酒不是饮品,而是会呼吸的地理。

茅台镇:空气里都飘着43%的酒精分子

从泸州沿赤水河而下,湿度陡增,茅台镇的空气像被轻轻摇晃过的酒杯。德里克在制曲车间里看到女工们用赤脚踩碎小麦,节奏像某种古老舞蹈。她们说,脚心能感知温度,比温度计更准。离开酒厂时,一阵风掠过河面,作者的手机屏幕竟蒙上一层细密的酒珠——原来整座镇子就是一座缓慢蒸馏的巨型装置。

小馆里的江湖:二两白酒如何称量人情

在成都,德里克被夜市摊主拉进塑料矮凳的包围圈。铁锅里的兔头还在收汁,52度的散装白酒已递到唇边。同桌的快递员告诉他,每晚这一杯,是为了把白天被投诉的委屈“顺进胃里”,明天才有力气继续奔跑。白酒在这里成了最廉价的情绪出口,也是最快的社交加速器——只要杯子碰在一起,陌生人就成了“哥老倌”。

酒吧实验:当茅台遇见冷萃咖啡

上海复兴中路,调酒师阿K把茅台滴入冷萃,再加一滴四川花椒油。入口先是咖啡的柑橘酸,紧接着花椒的电流爬上舌尖,茅台的酱香在最后像鼓点般炸开。德里克在笔记里写:“中国白酒正在世界鸡尾酒版图里寻找新的坐标,它不再只是父辈宴席上的权力象征,也可以是年轻人手里的叛逆符号。”

九千年酒魂:从贾湖古酒到太空高粱

考古学家在河南贾湖遗址发现的陶器残片,将中国的酿酒史推到9000年前。而在酒泉卫星发射中心,德里克见到即将随火箭进入太空的高粱种子——它们被用来酿造“太空茅台”,用以纪念中国载人航天二十周年。一口白酒,从祭祀天地到仰望星空,始终与这个民族的想象力同频。

酒桌上的中国:敬的不是酒,是时间

德里克总结,中国白酒的密码只有两个字:时间。窖池的时间、等待酒体老熟的时间、围桌而坐的人情时间。外国人常误解“干杯”是豪饮,其实那一声“走”,是把彼此的岁月一饮而尽,再空出杯子,装下未来的故事。酒过三巡,主宾开始用方言讲童年,翻译也省了——酒精早已把语言调成可以共振的频率。

把故事装进行囊:一本写给世界的液体情书

离开中国前,德里克把1573窖泥、茅台镇空气与成都夜市笑声写进书里。他说,如果有一天这些文字让你想尝一口白酒,别急着评价它辣不辣,先闻一闻,那是9000年不曾中断的烟火。然后慢慢咽下去,让喉咙里烧起一条小小的丝绸之路——从长江到密西西比,所有举杯的人,终将在同一阵微醺里相遇。

评论 (0)