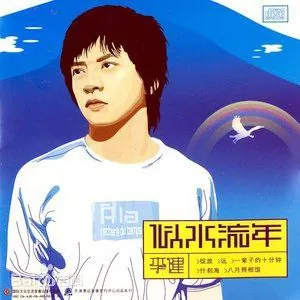

2003年初秋,清华园外的风吹进录音棚,李健把最后一轨人声收进《似水流年》。没人料到,这张被贴上“民谣”标签的首张专辑,会在二十年后仍被反复翻出——像一张泛黄的底片,越洗越亮。

为什么是2003?清华理工男的“叛逃”与独立音乐元年

那一年,数字音乐刚刚冒头,彩铃还没统治耳朵,唱片公司仍在砸钱做实体。李健离开“水木年华”的第二个月,决定把自己关进小屋:一台老式编曲机、一把古典吉他、一本宋词选。没有迎合市场的企图,只写“能被风吹散的句子”。于是《八月照相馆》里有了胶片颗粒的噪音,《什刹海》里有了单车铃的回响,他用最简单的设备,录下最复杂的静默。

十首歌的微观宇宙:从《绽放》到《紫罗兰》的十年缩影

若把专辑比作一天,《绽放》是清晨第一束光,《似水流年》是午后慵懒的影,《远》则是深夜的汽笛。李健擅长让时间在音符里折叠——

- 《一辈子的十分钟》把刹那写成永恒,副歌里故意留出的半拍,像心跳漏了一拍。

- 《今生今世遥不可及》用弦乐四重奏垫底,人声却保持一米远的距离,唱“遥不可及”时反而贴近耳膜,制造幻觉。

- 《传奇》当年没火,八年后王菲在春晚唱红,李健却说:“我写的是冰箱里的过期橘子,不是传奇。”

最私密的《紫罗兰》藏在最后一轨,前奏整整八秒空白,像留给听众的换气口——你想到谁,谁就坐在对面。

古典与民谣的混血:一把吉他如何对话整个交响乐团

专辑编曲的秘诀是“留白”。李健把民谣的叙事骨架拆松,让古典弦乐钻进去,却又不填满。《远》里,大提琴只在副歌尾音出现一次,像远山回应呼喊;《温暖》的钢琴干脆停在属和弦,让吉他泛音去收尾。这种“半完成”的质感,反而让每首歌有了呼吸感——像极了北京秋天,干燥、微凉,却正好让人清醒。

重听指南:WAV分轨版带来的五个隐藏彩蛋

这次分享的WAV分轨,保留了母带动态范围,耳机党可以捕捉以下细节:

1 02:16处《似水流年》的背景雨声,其实是录音师在消防通道里洒水的实录。

2 《什刹海》第3分整,有一声极轻的自行车铃,是李健自己骑进来撞到的。

3 《八月照相馆》末尾的胶片倒带声,来自导演好友的短片素材。

4 《传奇》主歌第二遍,呼吸声被故意放大0.5dB,像贴耳私语。

5 整张专辑没有使用任何电子鼓,节拍器是李健用脚打拍子录的,所以BPM有±2的漂移,听感更“人味”。

时间滤镜下的清澈:为什么我们还在循环这张20年前的专辑

流媒体年代,一首歌的平均寿命可能只有三天。但《似水流年》像一条慢速的河,流速越慢,沉淀越多。重听时你会发现:它没教你成功学,没贩卖焦虑,只是把“时间如何温柔地伤害我们”翻译成旋律。当副歌响起,你想起的不是2003,而是某个再也回不去的、却因此闪闪发亮的自己。

评论 (0)