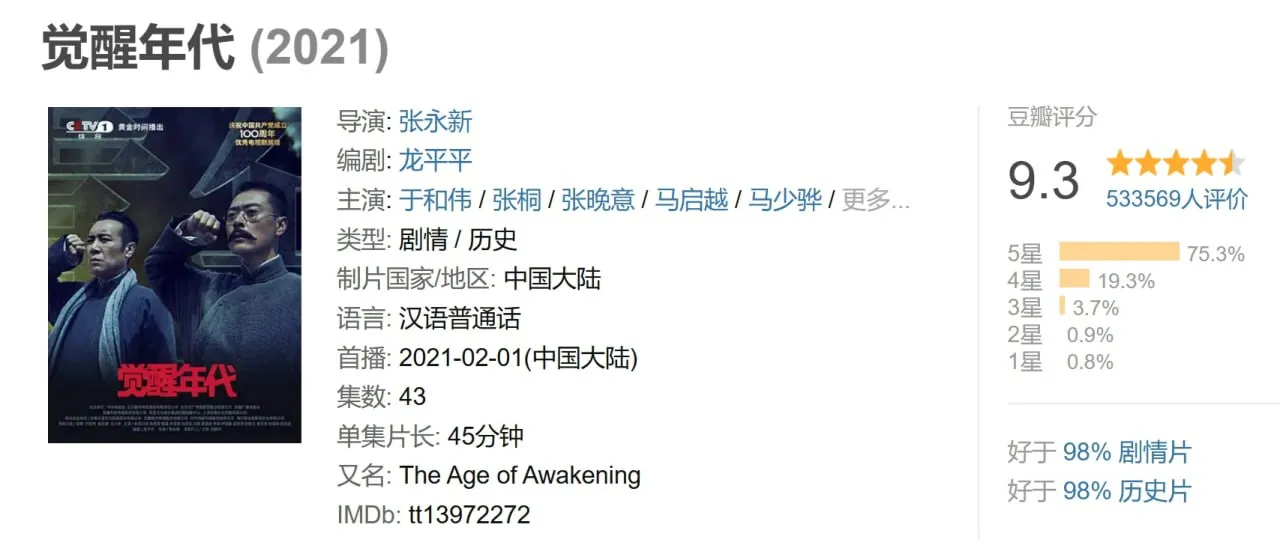

本剧以新文化运动到中共建党历程为主线,生动再现李大钊、陈独秀等先驱的思想觉醒之路。通过立体化人物塑造和考究历史细节,还原1915-1921年间知识分子与革命青年追求真理的壮阔史诗,荣获白玉兰等多项大奖的高分历史正剧值得典藏。

制作班底与艺术突破

由张永新执导的这部党史教育佳作,创新采用双线叙事结构:主轴聚焦陈独秀创办《新青年》到转型为党刊的六年历程,辅线刻画毛泽东等青年从书斋走向街头的蜕变。剧组在北大红楼1:1复景中拍摄,运用冷暖色调对比暗喻新旧思想交替,第17集辜鸿铭演讲长镜头更被戏称为"教科书级视听语言"。

剧情亮点与角色塑造

- 思想交锋名场面

第三集"中西文化论战"中,辜鸿铭与胡适围绕白话文运动的辩论,展现了剧组对历史细节的精研——道具组特制1915年版《新青年》复刻本,连内页广告都还原真实史料。 - 历史瞬间的诗意表达

毛泽东首次出场时在雨中奔跑的蒙太奇,象征旧世界崩解与新思潮涌动。剧中出现的43种报刊实物道具,串联起新文化传播的时空脉络。 - 革命情感的深度刻画

于和伟饰演的陈独秀在儿子延年乔年赴法留学时的沉默凝视,与第39集刑场戏形成强烈戏剧张力,豆瓣网友称其"演活了知识分子的傲骨与父亲的脆弱"。

史实与艺术的融合之道

美术团队耗时两年研究服饰纹理,角色着装精确到纽扣款式——李大钊的粗布长衫与胡适的西装革履形成视觉符号。特别值得注意的是配乐中融入的京韵大鼓元素,如第二十三集火烧赵家楼时传统曲艺与现代交响乐的碰撞,隐喻新旧文化的角力。

全剧最令人震撼的当属尾声处"平行蒙太奇":陈独秀目送儿子远行的画面,与数年后延年乔年戴着镣铐走向刑场的镜头交织,这段艺术加工得到陈独秀纪念馆专家的高度认可。

评论 (0)