2025年,故宫博物院迎来百年华诞,新华社记者张扬带您走进紫禁城。本片从数字文物的创新、修复技艺的传承,到文化IP的重塑,深度记录这座古老宫殿在新时代的深刻对话,展现文明守护与未来连接的崭新篇章。

百年紫禁城,光影中的新叙事

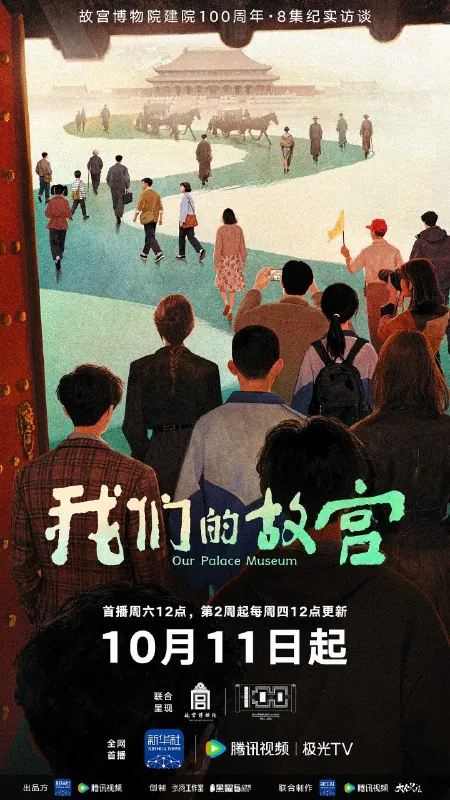

当时间的指针拨向2025年,屹立于北京中轴线核心的紫禁城,迎来了它作为故宫博物院的第一个百年。这不仅仅是一个时间的刻度,更是一场跨越世纪的文明对话。纪录片《我们的故宫》恰逢其时,它没有停留在对历史的简单回溯,而是以一种极具前瞻性的视角,通过新华社记者张扬的镜头,为我们拉开了一场百年庆典的宏大序幕。

这部纪录片的核心,在于“新”与“旧”的交融与碰撞。我们看到的不再仅仅是红墙黄瓦的庄严,更是一座从帝王私有禁地,彻底走向人民共享文化殿堂的生动缩影。镜头语言细腻而充满力量,它捕捉的不仅是故宫的物理空间,更是其在百年节点上所焕发出的精神面貌与时代气息。这既是对过往辉煌的致敬,更是对未来可能性的积极探索。

科技之光:让文物跨越宫墙

在数字浪潮席卷全球的今天,古老的故宫并未固步自封,反而成为了科技与人文结合的典范。纪录片的一个亮点,便是深入展现了数字技术如何让沉睡的文物“活”起来。想象一下,那些曾经深藏于库房、隔着厚重玻璃的稀世珍宝,如今通过高清三维扫描、VR虚拟现实等技术,跨越了六百年的宫墙与岁月,栖身于我们每个人的方寸屏幕之间。

这不仅仅是技术层面的展示,更是一种文化平权的实践。无论你身处世界何地,都可以通过指尖的滑动,近距离欣赏一件文物的精美纹理,感受其背后蕴含的历史温度。这种“数字故宫”的构建,打破了时空的限制,让文化遗产真正走进了大众生活,实现了从“守护”到“共享”的价值跃升。镜头记录下的,正是这场静默而深刻的变革。

匠心传承:修复师的文明接力

如果说数字技术是故宫面向未来的翅膀,那么文物修复则是其连接过去的根脉。纪录片将镜头对准了那些默默无闻的文物修复师,他们是文明的“续命人”。在现代化工具与传统技艺并存的修复室里,我们看到了一场跨越时空的接力。

修复师们的工作,远非“修补”二字可以概括。他们需要在冰冷的科技数据与温润的手工传承之间找到一个精妙的平衡点。每一次下刀,每一次调色,都是对历史的敬畏,对匠心的坚守。镜头追踪着他们日复一日的专注与付出,让我们深刻理解到,延续文明的血脉,不仅需要尖端科技的辅助,更离不开一代代人耐得住寂寞的执着与传承。他们修复的不仅是器物,更是民族的记忆与文化的自信。

价值重塑:从守护宫殿到拥抱世界

百年来,故宫人的角色也在发生着深刻的演变。从最初的“看庙人”,到后来的研究者,再到如今的文化传播者与创意者,他们的思考轨迹清晰地勾勒出故宫文化价值的重塑之路。纪录片通过采访不同年代的故宫人,展现了他们视野的拓宽与理念的升华。

他们意识到,守护一座宫殿,不仅仅是维护其物理形态的完整,更重要的是激活其内在的文化生命力。于是,我们看到了“故宫IP”的多元绽放——从惊艳世界的文创产品,到深入人心的综艺节目,再到国际化的文化交流活动。故宫不再仅仅是一个地理坐标,它已经演变成一个充满生机与活力的文化符号,以更加开放、包容、时尚的姿态,与当代社会同频共振,向世界讲述着动人的中国故事。

评论 (0)